乳腺炎を予防するには?前兆・授乳姿勢・授乳リズムを助産師が解説

はじめに「胸がチクチクする」「授乳のたびにおっぱいが熱い」──

そんな小さな変化を感じていませんか?

乳腺炎は授乳中のママに突然起こるトラブルの一つ。発熱や痛みによって授乳ができなくなり、育児や生活に大きな影響を与えます。

この記事では、助産師として多くのママを支えてきた経験から、**乳腺炎がなぜ起こるのか?どうすれば予防できるのか?**を徹底解説。さらに、授乳姿勢の工夫・赤ちゃんの授乳リズム作り・漢方の活用法まで幅広く紹介します。

乳腺炎は「昨日まで元気に授乳していたのに、突然胸が赤く腫れて高熱が出る」こともある急なトラブル。

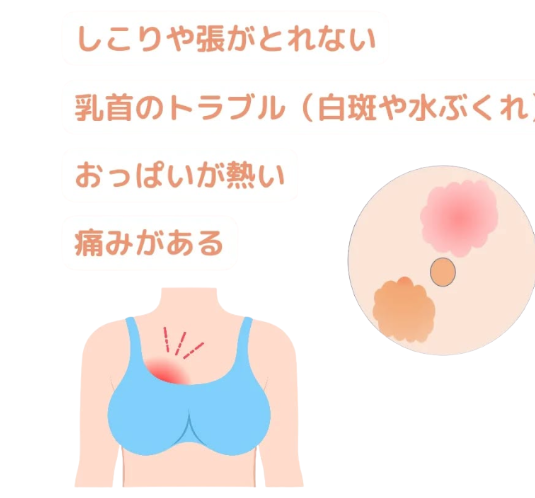

- しこりが取れない

- 授乳時の痛み

- 胸の一部が赤く熱を持つ

- こうした前兆を見逃すと一気に悪化します。

不安の具体化

「少し張っているけど大丈夫かな?」と放置してしまうママは少なくありません。

しかし、乳腺炎を悪化させると…

- 38℃以上の発熱

- 悪寒・頭痛・関節痛

- 授乳困難

- 膿が溜まる化膿性乳腺炎

体力が戻りきらない産後にこれが重なると、心身ともに大きなダメージになります。

|解決策

前兆サインを見逃さない

- 張りやしこりがとれない

- 白斑や水ぶくれ

- 胸の熱感

- 授乳の痛み

原因は母乳の滞り

- 授乳間隔が空きすぎる

- 吸い方が浅い

- 同じ抱き方ばかり

- 水分不足

- 冷えや疲労

セルフケアの基本

- 赤ちゃんにたくさん吸ってもらう

- 多方向から授乳

- 水分をこまめに摂取(目安1日2ℓ)

- 身体を温める

- 授乳以外は休む

授乳姿勢と乳腺炎予防

横抱き

最も基本的な姿勢で、胸の中央〜外側の乳腺がよく開通します。

フットボール抱き(脇抱き)

脇の下や外側の乳腺に効果的。帝王切開後や双子育児にもおすすめ。

縦抱き

赤ちゃんの顎をしこりのある方向に向けると効果的。上下の乳腺までよく使えます。

👉 ポイント:授乳姿勢を1日の中で使い分けることが最大の予防策。

赤ちゃんの授乳リズムと乳腺炎予防

赤ちゃんのリズムは月齢によって変わります。

生後0〜1か月

- 1日8〜12回授乳(約2〜3時間ごと)

- 吸啜反射が強く、まだリズムは安定しません

- 夜間授乳も必要

生後2〜3か月

- 授乳回数は7〜8回程度に落ち着く

- 1回の飲む量が増える

- 夜のまとまった睡眠が出始める

生後4〜6か月

- 授乳は5〜6回程度

- 昼夜のリズムが安定し、夜間授乳が減る子も

- 離乳食が始まると徐々に授乳回数が減少

👉 授乳リズムが安定してくると、母乳が溜まりすぎるリスクが減り

乳腺炎予防にもつながります。

リズムを整えるポイント

- 「欲しがったら与える」スタンスを基本にしつつ、授乳間隔が空きすぎないよう注意

- 夜間授乳を嫌がらず、体調に合わせて対応

- 片側だけで終わらず、両方を交互に与える習慣を

受診の目安

- 悪寒・発熱・関節痛がある

- 胸のしこり部分が赤く熱を持つ

- 激しい痛みで授乳困難

→ この場合は早めに助産師や医師へ相談しましょう。

薬と漢方の活用

授乳中でも安心して使える薬

- ロキソニンなどの解熱鎮痛剤:授乳中も使用可能

- 葛根湯:体を温め、炎症を和らげる

葛根湯と「麻黄」

一般的な葛根湯には麻黄が含まれていますが、麻黄なしタイプの葛根湯も販売されています。

授乳中のママには、医師や薬剤師に相談しながら適したタイプを選ぶと安心です。

ママへのメッセー

「少し休めていますか?」

授乳も育児も、本当に大仕事。乳腺炎は「ママの体を休めてね」というサインかもしれません。

セルフケアと早めの相談でしっかり回復できます。

どうか無理せず、家族や専門家のサポートを受けながら、安心して母乳育児を続けてください。

母は本当に偉大です。今日もお疲れさまです🤍

まとめ

- 乳腺炎は母乳の滞りから突然起こる

- 前兆サインを早めにキャッチすることが重要

- 水分補給・休養・授乳姿勢の工夫が予防のカギ

- 赤ちゃんの授乳リズムを整えることも大切

- 薬や葛根湯(麻黄なしタイプもあり)を安心して活用できる

- 強い症状が出たら早めに受診

関連記事もあわせてご覧ください👇

- 👉 母乳量を増やすには?完母を目指すママのための7つの近道

母乳の出を良くするための生活習慣・食事・授乳の工夫を、助産師目線でまとめています。 - 👉 赤ちゃんの授乳リズムはいつ整う?月齢別の目安と整え方

新生児から6か月ごろまでのリズムの変化と、乳腺炎予防にもつながる授乳間隔の工夫を解説。